未来を洞察する時代

『未来を予測する』という活動は、日本企業にとってどれほど重要性・緊急性を増し、またこれから私たちは「未来予測」をどのように進めていったらいいのか。

JMA主催「日本CTOフォーラム」でのファシリテーターをお務めいただいたり、「未来予測」「未来洞察」の第一人者として研究・講演活動をされている富士通総研特任研究員 安部忠彦氏にお話を伺いました。

経営のやり方が未来志向に変わった

近年企業の経営層の方とお話すると、経営のやり方が変わってきたことを実感します。変わった点がいくつかある中で、未来を読んだ経営が必要になってきているという点があります。もちろん未来は読みにくいし、正確に読むことはできないので、経営環境が変化したのを確認した後で、対応の瞬発力を高めるというやり方も重要でしょう。しかし行き当たりばったりの経営や、重要な顧客の指導や指導官庁の方向指示のままに動くという従来型の経営では行き詰まってしまうという認識は強い。

近年企業の経営層の方とお話すると、経営のやり方が変わってきたことを実感します。変わった点がいくつかある中で、未来を読んだ経営が必要になってきているという点があります。もちろん未来は読みにくいし、正確に読むことはできないので、経営環境が変化したのを確認した後で、対応の瞬発力を高めるというやり方も重要でしょう。しかし行き当たりばったりの経営や、重要な顧客の指導や指導官庁の方向指示のままに動くという従来型の経営では行き詰まってしまうという認識は強い。

実際2014年に、日本能率協会と私が企業のCTO対応の方を対象に実施したアンケート調査でも、未来予測(以下、未来洞察を含めて未来予測とします)を全社でも部門でも全く行っていないという回答は9%と少ない結果でした。やり方や程度に違いはあっても、ほとんどの企業が自ら未来予測を行い、それをベースに経営を行うようになっています。

従来未来を読むという作業は、自社の何周年記念時に向けてや長期ビジョン作成時にイベント的に行われることが多かったのですが、近年は日常的に行われる傾向が強くなりました。また従来は社外のコンサルタントなどに依頼したり協力して行うやり方が主でしたが、近年はそれに加えて、自社内に未来を読むことを専門にした組織を作る事例が増えるなど、未来を読み戦略に結び付ける取り組みが一層重要な業務とみなされてきています。

なぜ未来予測が必要になったのか

企業を取り巻く経営環境というのは、いつの時代でも、その中にあって生きている企業にとっては平穏ということはなく、変化が激しく複雑と感じられてきたと思います。しかしそうであってもやはり現状での経営環境の変化は非常に大きく、大げさに言えば、パラダイム的な変化の連続のようにさえ感じられます。そのため従来の延長のままで経営を行えなくなっています。そのことが、未来を読んだ経営が不可欠と認識されている大きな理由でしょう。

なぜ従来にもまして現状の経営環境の変化が激しいかといえば、それはICTを中心にした科学技術面での変化が指数関数的に大きくなっており、そのICTの変化が社会や経済、産業、製品・サービス、政策面に大きな影響を与えている要因が大きいと考えられます。ICTとは距離があったと見られている産業でもその影響を免れない。変化のスピードはICTの変化に同期して変わってゆくので、先読みした経営をやらないと、一気に経営環境が変化した中で、無防備で戦わないといけなくなるリスクが高まっているのです。

ICTの影響は大きく、従来の産業の壁を崩し、思いもしない企業が競合企業として襲ってくるのは日常になっています。

こうして経営・事業リスクが格段に高まるなかで、従来は見られたとされる「試行錯誤的、行き当たりばったり式」の経営・事業では成功確率が低くなっています。既存事業の行く末や、未来の新規の事業候補が今後本当に事業化できる確実性、合理性があるかどうかを見極めリスクを低減するため、未来予測を行う必要が高まっています。

また特にB2B企業においては、従来は顧客企業が今後の需要やニーズを供給側企業に明示し導いてくれていました。しかし近年は、不確実性が高まり、顧客企業自身さえもそれを語れなくなる傾向が強まり、自社自身で未来を読み、同時にありたい未来を明確にする必要性が高まっているのです。「顧客から聞くマーケテイング」から「自ら見出すマーケティング」への転換であり、自らの判断で未知の領域に出るために未来予測が今まで以上に必要になっています。

さらに、従来のようには、技術単独では競争に勝てなくなったこともあります。勝つためには社会変化や顧客の価値変化等多くの要素を全社レベルで時間軸で一体的に把握し、社内の事業・製品開発と技術開発とを同期・連動させる必要性が高まっている。すなわちロードマップ経営が重要になり、そのため、未来に向けた全社共通の情報基盤としての未来予測が不可欠になっています。

未来予測の目的

企業が未来予測をおこなう目的としては以下の点を指摘できるでしょう。

(1)企業の中長期ビジョンの策定

第一に、自社の中長期ビジョン策定の前提に使うことです。経営環境の変化が激しくなり、経営としてやるべきことが次第に複雑になり見えにくくなると、当面の目先の対応に忙しくなり、中長期的視点がどこかに行ってしまう。これを避けるには、中長期的ビジョンを持ち、常に先導役とすることが必要です。

中長期ビジョンを作るには、まず未来を読む活動が必須になってきます。未来予測は、中長期ビジョンから、次の第二の目的で述べる中長期戦略の事業ロードマップ、技術ロードマップに落とし込んでゆくときの全社共通的情報となるものです。

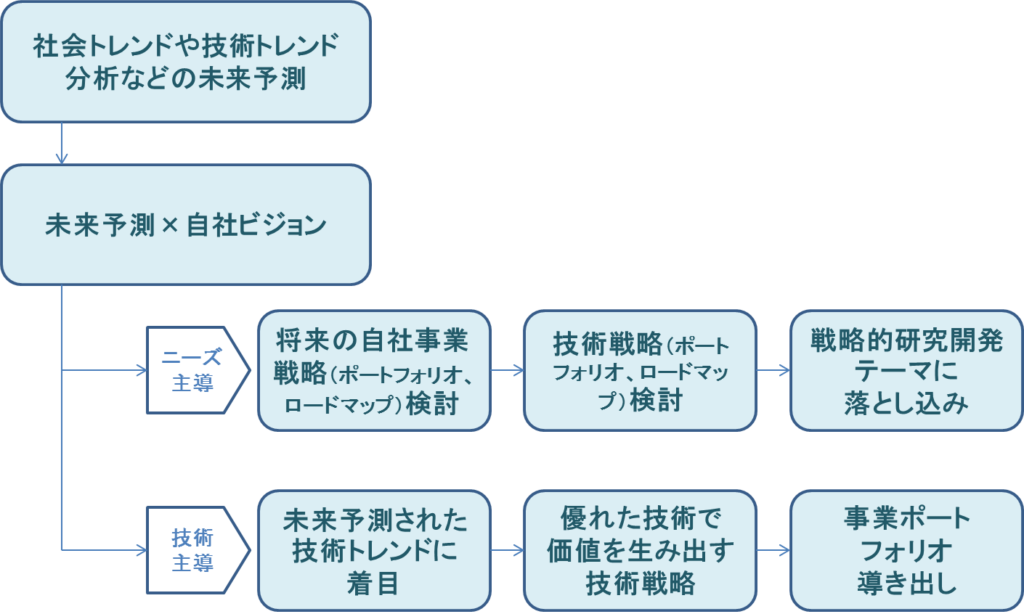

(2)事業戦略・技術戦略の策定

第二には、中長期ビジョンの一環になりますが、事業戦略・技術戦略策定に用いることです。経営環境の変化を先読みし、他社より先に事業上の優位なポジション、特に他社と無駄に戦わずして勝てるような状況を先取りして構築することが重要になります。会社のビジョンと予測・選択された未来の社会像を掛け合わせ、これから開拓すべき自社独自の勝てる新事業ドメイン、ビジネスチャンスを見出すという使われ方です。

(3)全社員が持つべき”非連続変化”への備え

第三に、他社より早く未来への予兆を知り、経営トップ、社員にアクションを促し、将来の変化に対応できずにサドンデスとなることを回避すると言う目的もあるでしょう。

より具体的に言うと、自社が未来に対面するかもしれない非連続変化への備えのため、ということです。その場合に必要なのは、未来予測を、全社員が自らのこととして非連続変化への備えを考えることの題材にすることです。つまり、未来を読んだ結果、自分の業務が無くなってしまうかもしれないという強い危機感を持ってもらい、会社も自分自身もどう変わるべきかを真剣になって考えることのきっかけにしてもらうのです。

(4)研究開発戦略・テーマ策定の前提として

第四に、技術部門においては、研究開発戦略や技術戦略での活用、研究開発のテーマ策定への活用という目的があります。

あるIT企業では、技術の未来予測においては、顧客や社会に大きな影響を与え、今までに無い事業領域を生み出すような技術を見出し、その結果を技術開発テーマ選択・採用時に利用しています。

(5)人材育成のプロセスとして

第五としては、未来予測活動を行うことで人材の育成に活用したい目的もある。企業の声を聞くと、実は未来予測を行うのは、若手中心に人材育成を行うことが隠れた真の目的という例も多くあります。

産業によって未来予測のスケールは異なる

未来予測を行う場合、それぞれの企業が持つ整品やサービス開発に要する時間の長さ、製品ライフサイクルの長さ、開発に関係する主要技術の陳腐化スピードの速さ、各産業の主要顧客の価値観の変化のスピードの違い等を考慮に入れる必要があります。その違いによって、各産業はどのくらい先まで、より確度が高い未来を読むべきか、読めそうかの概観が違ってきます。

未来予測を行う場合、それぞれの企業が持つ整品やサービス開発に要する時間の長さ、製品ライフサイクルの長さ、開発に関係する主要技術の陳腐化スピードの速さ、各産業の主要顧客の価値観の変化のスピードの違い等を考慮に入れる必要があります。その違いによって、各産業はどのくらい先まで、より確度が高い未来を読むべきか、読めそうかの概観が違ってきます。

例えば食品企業では、技術のロードマップを考える場合でもマーケテイングを考える場合 でも読めるのは2‐3年先までが限度といいます。

一方、プラント企業では、プラント事業は長期を要するので10年以上先を読む必要がある。また資源関連企業や長く維持す べき建設対象物を扱う建設企業でも、例えば20年以上先まで読む必要があるでしょう。

変化の激しいICT技術をベースにするB2Cの電気企業では食品企業と似て3年程度が現実的となり、機械企業では5年から10年、素材企業は比較的長く10年以上が多く、住宅設備業なども10年程度先まで読む必要があるとみられます。

こうした時間軸の違いに応じ、各産業毎の未来予測・洞察のスタンスも、

① 「目の前の消費者顧客の価値変化把握重視型」、

② 「リーディング顧客企業のニーズ把握重視型・技術差別化重視型」、

③ 「政府のインフラ施策や中長期的な社会変化把握重視型」

に分類されるでしょう。この中で①は顧客価値重視、特に機械系の場合では技術予測重視、②は技術面や主要顧客企業動向重視、③が社会変化予測重視になりそうです。制度面の変化の未来予測は①②③ともに重要でしょう。

未来予測とマーケティング調査の違い…”現在からの連続”を離れることの難しさ

未来予測とマーケティング調査の違いについて考えるのも重要です。

マーケティング調査の予測対象期間というと、1-3年程度ではないでしょうか。マーケティング調査は確度が強く要請されるので、長期になればなるほど確度があいまいになり、実際の事業計画には使いづらくなる。従って現在の問題・課題がみえており、そのトレンドをそのまま外挿できやすい期間の、連続的な予測となる。やり方としては現状を延長するフォアキャステイングです。

それに対して未来予測は、現在との非連続性も確度の低さも許容し、その上で例えば10年なら10年先の未来、今は見えていない問題や課題を推定するものです。もちろん現在に何らか の予兆は存在しうるし、それがヒントにもなるが、多くは現在との間に何らかの転換が発生していることも多い。非連続性を前提としています。

不確実な・仮説的な未来でも、そこからさかのぼり、では現在どう対処すべきかというバックキャステイング視点で、経営戦略・決断に結び付けるのが未来予測なのです。

実際の未来予測をやっていると、時間の先に飛んで、非連続でパラダイムがシフトしている世界を推定し、戦略的な決断に結び付けるのは、誰にも簡単にできることではないということに気づかされます。どうしても現在の予兆の多い、現在と連続的なマーケティング調査の手法に引き戻されがちになる。

ある著名企業の、こうした分野に見識のあるCTOで さえも、「未来予測をしながら、何度も足元の連続した情報にすがりたくなる、引き戻される。特に未来の新規事業を検討するとなると、確度のあいまいな未来を基に決断するには大きな不安を覚える」と言っている。そのくらい未来予測は難しいことなのです。

未来予測をどんな体制で行うか

≪社内でやるか・外部に託すか≫

未来予測を行う体制のポイントとしては、社内中心でやるか外部中心でやるか、定常的な活動かイベント的な活動か、メンバーをどう選ぶかという視点があります。

ある外資系企業に聞いた事例で、ほとんど社外コンサルテイングファームに頼んでいるというケースがありました。経営の分業が進んでいる外資系らしい考えです。確かにグローバルに経営活動を広げている企業からすれば、専門性の高さや企業の活動範囲をカバーする俯瞰的な視点で分析提案してくれる外資系コンサルテイングの活用な有効でしょう。

多くの企業の場合は、社外のコンサルテイング会社を活用しつつ、社内の人間が中心に行うというのが実態だと思います。やはり自社の実態をよく知る社員を入れるほうが視点的にも熱意的にも必要です。

≪いつやるか≫

定常的・日常的に行うか、長期戦略策定時などにイベント的に行うかという点で言うと、以前はイベント的に行う企業が多かったと思われるが、近年は日常的にもマーケティングリサーチとは別に行われる例が増えているようです。経営環境の変化が激しくなり、常時未来予測活動を行う必要性が増しているということなのでしょう。

定常的・日常的に行うか、長期戦略策定時などにイベント的に行うかという点で言うと、以前はイベント的に行う企業が多かったと思われるが、近年は日常的にもマーケティングリサーチとは別に行われる例が増えているようです。経営環境の変化が激しくなり、常時未来予測活動を行う必要性が増しているということなのでしょう。

自社の経営にとって、短期的にではなく長期的な視点で大きな影響を与えそうな事象、兆候があった場合、「それはどのような本質的な意味を持つのか」、「自社の経営、事業に長期的にどのような影響をもたらすのか」、「自社として、今どのような対応をとるべきか」を経営層に対し説明し議論するためのネタ作りが大きな役割となります。当然個々の事業部としてよりも、コーポレートとして、長期的視点で行うべき活動になります。

≪誰が担当するか≫

未来予測に参加するメンバーについては、定常的な作業とイベント的な作業とでやや異なるが、事例が多いイベント的な作業の場合に関して述べてみたいと思います。

実態的には、社会や会社の事情に詳しい、社内の他部署にも興味を持つような人が選ばれているようですが、結果的には中高年、男性、日本人に偏りがちのようです。部門で見ると戦略・企画室が音頭をとって、研究所(Technology)、マーケティング部署(Economy)、経済研究所(Social、Economy)、渉外部(Policy)、環境部(Environment)などからメンバーが参集することが多いようです。メンバーの中に、短期志向になりがちな事業部門をどう参加させるかに多くの企業が悩んでいます。望ましいメンバーの構成としては、年齢的なバランス、多様性のバランスが求められています。

未来予測を戦略に落とし込む際のポイント

本来“未來予測”はそれを行うこと自身が目的ではありません。重要なのはそれらを使って、他社と差異化された事業戦略や技術戦略を生み出し、企業収益を上げることです。

しかし未来予測作業とそこから自社の具体的な戦略に落とし込む作業では、それを行う適切な人材タイプに違いがあると思われることや、本質的に未来予測された事項から、予定調和的にそのまま事業戦略や技術戦略が生まれるわけではないため、両者をつなぐことにはかなりの困難を伴います。前者の作業過程で力尽きることも実際は多いと思われます。

未来予測から事業・技術戦略への落とし込みの一般的なパターンは図のようになります。

未来予測を戦略立案に落とし込むのは、困難な作業です。この作業には、”各社同じような戦略になりがち”、”どこで差をつけるか全社的な未来予測と戦略立案とが結び付きにくい”、”未来予測から生まれる戦略案が社内で賛同を得られにくい”、”事業候補は選べても、いつのタイミングで市場に出すかが難しい”などの問題が付随するでしょう。

未来予測を戦略立案に落とし込むのは、困難な作業です。この作業には、”各社同じような戦略になりがち”、”どこで差をつけるか全社的な未来予測と戦略立案とが結び付きにくい”、”未来予測から生まれる戦略案が社内で賛同を得られにくい”、”事業候補は選べても、いつのタイミングで市場に出すかが難しい”などの問題が付随するでしょう。

ではどう対応すべきか。幾つかのポイントを挙げます。

①独自性

当然ですが、各社似た事業戦略、技術戦略になるのを避けるために、自社独自性を発揮し、他社と違う、他社と争わない事業ドメインを開拓することが重要です。

②全社的な仕組み

未来予測されたものを、必ず戦略策定に使用するような全社的な仕組みにすることです。

例えばある外資系IT企業では、3つのタイプ(経営者へのヒアリング、市場予想、技術予測)による未来予測を実施しています。それぞれは別個の部門が主担当で実施していますが、共通なのは3つともCEOがオーナーシップをとり、完成した成果は最初に必ずCEOが全部読むこととしています。このため、他の経営幹部もCEOが読んでいるとなれば、自分もその未来予測の成果報告書をしっかりと読まざるを得ず、自ずと全社的に共通の未来予測・洞察が把握、展開される仕組みになっています。それぞれ3つの未来予測・洞察は経営戦略、事業戦略、技術戦略への落としこみと人材育成に活用されているということです。

③経営トップの関与

実際の将来の事業ドメイン、具体的な事業は、経営トップが決断し、社内に明示するということ。戦略要素として重要な自社の未来の事業ドメインは、未来予測の結果からだけで一義的には決めがたいし、決めても社内説得は難しい。誰も未来においてその選ばれた事業分野が正解であることを証明することなどできません。こうした中で戦略分野や具体的な事業を決める工夫はどのようなものか。共通するのは経営トップ(層)の関与が重要ということです。

未来予測成功のカギ

最後に、未来予測活動それ自身と、それを戦略に結び付けるための成功のポイントについて述べてみたいと思います。

1.“存続するために不可欠”という認識を

第一に未来予測は当たりにくく不確実なものですが、それでも必要という強い認識を持つことです。経営環境が、従来の延長からすぐ外れるのが常態化するほど変化が激しい中で、多様な未来への手立て、戦略を多数持ち、持続的に顧客に適切な価値を提供し続けて生き延びるために必要なものなのです。

将来の事業戦略策定では具体的な未来事業・商品を考える必要がありますが、どうしても目先や現状の価値観に引きずられ、従来の自社の決定や他社と似た結論になりがちです。

これを避けるためにも、10年先、20年先の環境変化、技術がこうなっているという危機意識に満ちた予測を前提としてまず頭に入れたうえで未来の戦略を考える必要があり、あらためて未来を読むことの必要性を認識いただきたいと思います。

2.社員全員の危機意識

第二に、成功のカギは、社員全員の強い危機意識です。未来のわが社が、そして自分がどのくらい追い込まれているかという危機意識の強さが、“不確実かもしれないが未来予測活動は不可欠”という考えを支え、それを基に将来の戦略立案に駆り立てる原動力になります。

3.未来予測を確実にアクションに結び付けること

第三は、未来予測は手段にすぎないことを踏まえ、真の目的として、勝つための戦略策定、実際の企業アクションに結びつけることです。企業は未来予測を”占い”として興じているわけではありません。未来予測は、企業が継続的に生き残れるための戦略策定活動に活かしてこそ初めて意味を持つものです。戦略立案では、未来の読み方に独自性を入れ込み、他社との違い、差異化を強く意識することが重要です。

4.すでに見えている未来の重要事象への対処

第四は、“すでに見えている未来に確実に対処することも重要”ということ。

未来予測で求められるのは、将来に向かって重要な事象がどうなるかの解明です。しかし、そういう先行きがわからない重要な事象は、実はそれほど多くはありません。むしろ重大な課題は、”すでにわかっている未来”での重要な事象に関する対処ができていないことの方だとも考えられます。例えば少子高齢化や地方の衰退、財政破たん危機、地球環境悪化など、未来の姿は既に多くの事がわかっている。技術の進歩や新興国の発展で、思わぬライバル企業がどこからともなく出現しそうだということもわかっている。

未来予測で求められるのは、将来に向かって重要な事象がどうなるかの解明です。しかし、そういう先行きがわからない重要な事象は、実はそれほど多くはありません。むしろ重大な課題は、”すでにわかっている未来”での重要な事象に関する対処ができていないことの方だとも考えられます。例えば少子高齢化や地方の衰退、財政破たん危機、地球環境悪化など、未来の姿は既に多くの事がわかっている。技術の進歩や新興国の発展で、思わぬライバル企業がどこからともなく出現しそうだということもわかっている。

しかし企業は、これらの未来にどう対処するかの“処方箋”創りを怠っているのではないでしょうか。それを自社の既存事業内で考えると、ビジネスモデルはなかなか変えられないということになり、“しがらみ”のない新規参入者が異業種から入りこみ、彼らに手も無く負けてしまう事例は多くある話です。

「わからない未来」よりは、わかっていながら自社内では対処しきれず、思わぬ異業種参入者に負けてしまいそうな、「不気味な未来」のほうが実は怖い。これに確実にどう対処するかも成功の一つのポイントになります。

5.全社機能の動員

第五に、フェーズの性格の違いに応じた多様な人材の参画や、全社の巻き込み、という点も挙げられます。未来予測から戦略立案までの作業フェーズは多様な性格を持っており、それぞれのフェーズ毎に必要な人材タイプは異なります。

最初の未来予測のフェーズでは客観的な資料の収集分析が組織的になされることが望ましく、次の洞察、戦略立案のフェーズでは、発想に斬新さが求められ、また事業としての成立可能性検討も重要になるので、マーケティング機能との協業も重要です。

それぞれの作業フェーズでふさわしい人材を選び配置する上で、社内の一部署だけでなく、全社機能を動員することが成功を左右し、その場合には経営トップの意欲と全社への指示が重要です。

6.トップのリーダーシップ

最後に、トップの強いリーダーシップの重要性について指摘したいと思います。

未来予測からだけでは予定調和的に戦略、事業ドメインは決まりません。経営トップには強い意図、「衆議独裁」と表現されるような姿勢が必要とされ、会社の方向性を決める場面も多くあります。未来予測はその決断のための重要な材料です。

R&D部門の大きな役割な一つは、経営トップの意図を実現するための技術の準備を怠りなくしておくことであり、CTOなど技術トップは、経営トップに対し技術を目利きして、将来の重要な技術を示していくことが求められるでしょう。

「未来を洞察する技術セミナー」他、技術・開発部門向けの企業内研修ラインナップ ご紹介中です!

安部 忠彦(あべ ただひこ)株式会社富士通総研 経済研究所 特任研究員

【専門領域】

産業構造変化、競争力、技術政策、サービス・サイエンス、サービス・イノベーション、技術経営(MOT)

【最近の研究テーマ】

•日本のICT投資を経済成長に繋ぐには

•グローバルICTガバナンスの在り方

•産学連携を成功させるために

•日本の技術経営におけるCTOの果たす役割り

•オープンイノベーションの在り方